发布日期:2025-04-07 22:16 点击次数:131

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请线下就医,为便于理解部分情节存在“艺术加工”成分。喜欢点一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章。

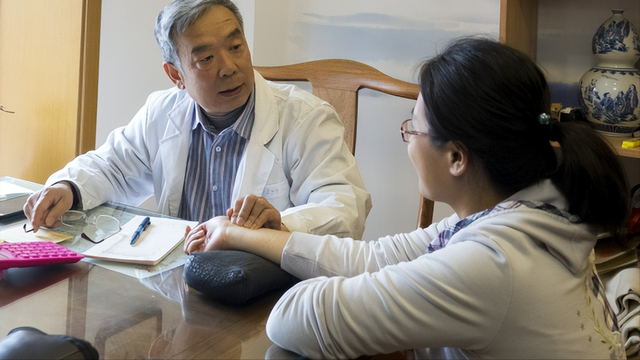

有些事儿你越琢磨越觉得蹊跷。就拿看中医这事儿来说,你是不是也碰到过:医生抓了一大包药,手一挥让你回家喝去,可你回头一看,药方没影、字条没有、就剩一堆草药在袋子里打包带走。

365站群

你心里犯嘀咕:“咋不给我留个方子?这药要是好,我下回自己抓点不行?”可偏偏,很多老中医就是这么干的,说得好听是“祖传秘方”,说得难听点儿,像不像“只卖药不传经”?那这中间到底藏着啥弯弯绕绕?真的是为了保守家传秘诀,还是另有隐情?

咱们今天就来唠唠这个话题,把老中医那些不声不响的“潜规则”掰扯明白,让你看得明白、喝得放心、治得安心。

在这之前,咱得先说清楚一个绕不开的事——中医到底在治啥?

咱们老百姓经常看的中医,多是调理脾胃虚寒、肝郁气滞、湿热下注、痰湿壅盛这些听着玄乎的症候。可你别小看了这些说法,它们背后对应的,常常是那些看着不太严重、但拖着拖着就麻烦大的慢性病,比如胃病、哮喘、女性月经不调、男士前列腺肥大、失眠、脂肪肝、类风湿这些,都是中医擅长调理的“老毛病”。

尤其是像慢性胃炎这种,说轻了是“吃点凉的就胀气”,说重了能拖成萎缩性胃炎,甚至往“癌前病变”方向走。可不少人就是靠中药一点点调回来的,这药方的分量、火候、搭配,那都是“讲究门道”的,真不是抓一把就管用。所以咱今天要说的,不只是“不给药方”这点小事,而是整个背后的“中医逻辑”。

你看不见的药方,有时候才是最值钱的那部分。

有一回,村里一个老汉子胃疼得直打滚,跑了几趟医院,胃镜也做了,医生说没大事儿,可疼起来照样吃不下饭、觉也睡不好。后来找了个老中医,喝了三付药,疼痛立马减了七八分。家属一高兴,说想拍下来药方,老中医笑了笑:“药你拿走,方子不给。”

这事儿一传十、十传百,大家都说老中医“小气”,可真懂行的都明白,这不是小气,是规矩。

中医讲究辨证论治,药方是“活”的,不是“死”抄的。

你今天是胃寒,明天可能就湿热了;你今天怕冷怕风,明天可能上火咽痛了。药方是跟着病情走的,就像做菜放盐,一点多了就咸,一点少了就淡,全靠经验和当下的判断。

再说实话,有些药方确实是人家祖上传下来的,就像你家祖传的腊肠配方,别人吃了都说香,难不成你还能贴在墙上让人随便抄?

可咱也得承认,有些医生确实也有“留一手”的心理。怕你拿着药方自己去外面抓药,甚至转手给别人用,出了问题还赖到他们头上来。这也不是没道理,现在患者维权意识强,一不小心就被投诉、被曝光,医生也怕被“反咬一口”。

说到这儿咱不妨讲点实在的。你知道为啥中医讲“望闻问切”四诊合参?那可不是摆架子,而是要从你脸色、舌苔、气息里掐摸出点门道来。就像老中医看你走进门之前,眼睛一眯就知道你是阳虚还是阴盛,这才是中医的“真功夫”。

而药方,只是最后的结果。就像做饭,炒菜的手艺才是根本,菜谱只是参考。

有一篇研究报告提到,中医药在慢性病管理方面的有效率超过七成,特别是在调理类疾病中,中医的“个体化干预”远比西医那种一刀切的治疗更灵活。可问题也来了,正是因为太灵活,所以难以标准化。你要是非得要个“标准药方”,那中医也就不叫中医了。

你可能还会想,那些被称为“秘方”的配方,到底有没有那么神?说句实在话,真有的确实厉害,但也有不少是“吹出来”的。关键在于,这些方子往往是经过几十年甚至几代人验证过的,人家不随便拿出来,是有底气的。

还有个常被误解的点,就是“中药无副作用”。这个说法其实不太准确。像附子、乌头、马钱子这种药材,用得好是救命仙丹,用不好就是“毒药”。所以中医不轻易留方,是怕你“照葫芦画瓢”画歪了,吃出问题来。

再说句掏心窝子的话,现在很多人对中医一边信一边又怕,怕的不是药没用,而是怕被骗。可你说实话,现在那些打着“祖传秘方”、“包治百病”的广告,真有几个靠谱的?中医之所以越来越难做,就是因为有人把它当成了赚钱工具,而不是疗病救人。

所以那些真正有本事的老中医,反而更低调。他们宁愿你喝药有效,也不愿你照方抓药出事。

当然咱也不是说不给药方就是“高尚”。有时候,患者确实想知道自己吃了啥药,方便以后参考。这个时候,医生如果愿意解释一下药性、配伍,那是再好不过的事儿。关键是要有信任,有沟通,有责任心。

从社会角度看,这事儿也不是孤例。像现在很多农村的土中医,手上有个调理妇科的方子,几十年用下来效果好到不行,可你问他要,他就说“这是祖上传的,不能外传”。你要是硬问,他就支吾:“这药得看人吃,不能乱用。”

你听着觉得不讲理,但他心里其实明白得很:配方是死的,人是活的,药也得活用,才是正道。

所以中医不给留方,背后藏着的,是经验的积累、家族的传承、对患者的负责,甚至还有点儿“自保”的无奈。这不是一纸药方能说清的事儿。

说到底中医不只是“治病”的学问,更是“做人”的学问。它讲究天时地利人和,讲究因人施治,也讲究谨慎传承。咱们看病的,不能只盯着那张纸条得失,更应该关注自己身体的反馈,药到病除才是王道。

当然咱老百姓也有权知道自己喝了啥,医生更有义务解释清楚。不是非得白纸黑字才叫负责任,而是要让人明白“吃的啥、为啥吃、咋个吃”。

你要是实在好奇,也可以主动问问:“这药里是啥成分,有什么作用?”有良心的医生都会耐心告诉你。毕竟,健康这事儿,得医生和患者搭伙干,光靠一边可不成。

说到底一纸药方不是秘密,是一门功夫的体现。中医,不怕你问,就怕你不信。

咱得记住一句老话:药方好不如辨证准,药材贵不如调理稳。

再好的方子,放错了人身上,就是“害人精”;再普通的药草,调得对了,就是“济世宝”。所以别纠结那张纸条,关键是人、是医术、是那份诚心。

参考文献

1. 国家中医药管理局官网《中医药基本知识与科普常识》

2. 《中医药治疗慢性病研究白皮书》中国中医科学院发布

3. 《中医临床基础》人民卫生出版社

4. 中国中医药报 《中医药方剂守护与传承问题研究》

5. 《实用中医内科学》中国中医药出版社